Eine Kolumne von Wladimir Kaminer

Nicht alle Geschäfte in unserer Straße haben die dreimonatige Corona-Pause überlebt.

Die Friseure, die Waschmaschinenreparatur, der komische kleine Laden „Ersatzteile für Wasserpfeifen“ und ein von Indern betriebenes mexikanisches Restaurant „El Cactus“ haben es geschafft: Sie sind mit den ersten Lockerungen aus dem Corona-Schlaf aufgewacht. Die Spätverkaufsstellen, die eigentliche Infrastruktur Berlins, waren gar nicht zu.

Die Spätis sind sowieso das Geschäft der Zukunft, sie ersetzen bereits jetzt Kneipen, Post, Lebensmittelläden, Telefonshops und Familienbetreuung mit psychologischer Beratung. Ich glaube, dass die Spätiverkäufer in ihren Läden leben, zumindest sehe ich sie Tag und Nacht. Entweder stehen sie hinter der Verkaufstheke, oder sie sitzen mit einem dicken Joint auf der Bank vor ihrem Laden.

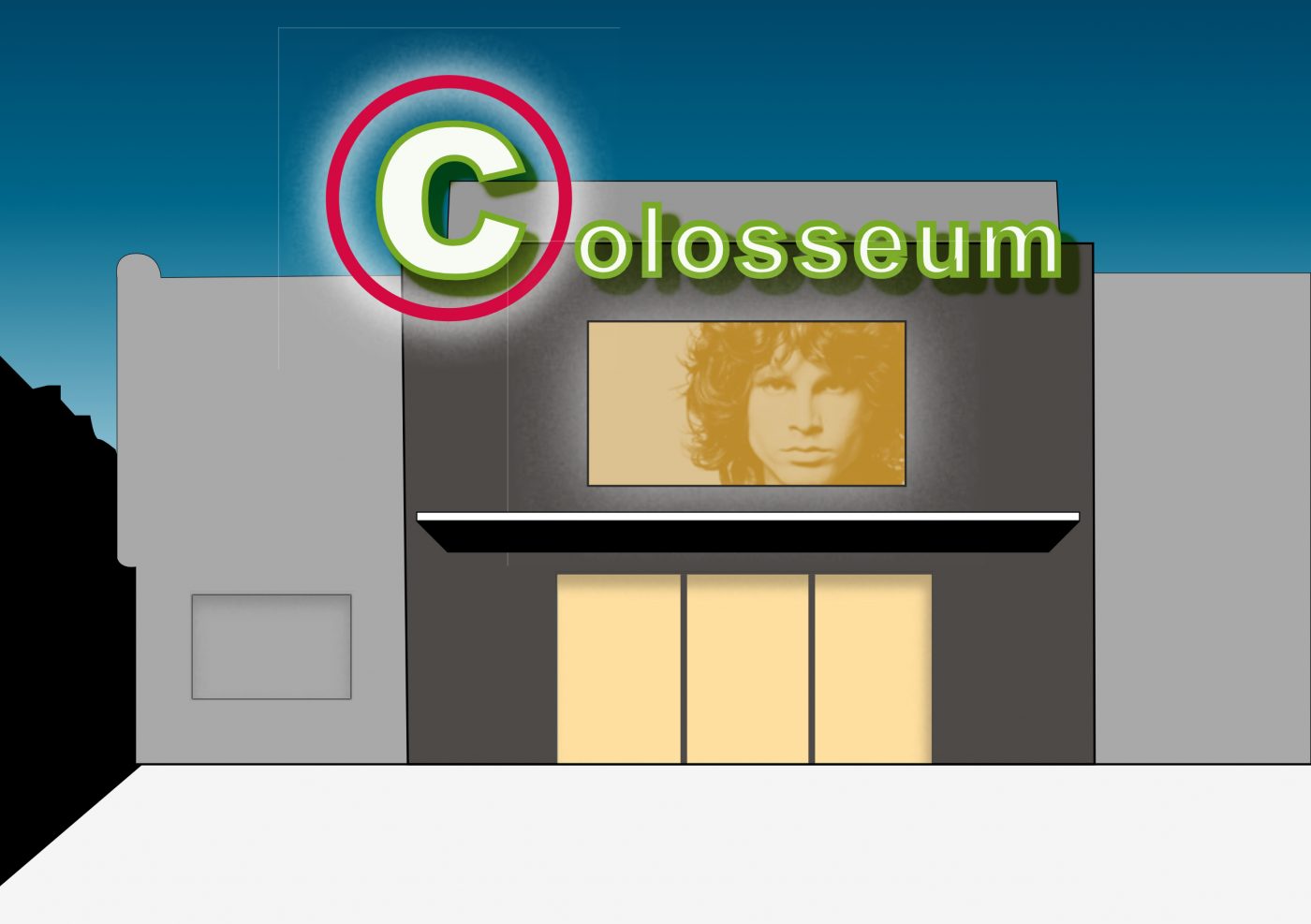

Aber das größte Gebäude in unserer Straße, das Filmtheater Colosseum hat es leider nicht geschafft, es ist in die Insolvenz gegangen. Das Colosseum gehörte natürlich zur Risikogruppe, schon über 100 Jahre alt und mit Vorerkrankungen. Es wurde Ende des neunzehnten Jahrhunderts als Pferdestall gebaut und später zu einem Straßenbahndepot umgebaut. In der Weimarer Republik hieß es bereits Colosseum. „Das Lichtspieltheater für Stummfilmaufführungen mit Orchesterbegleitung“ stieg schnell zum beliebtesten Vergnügungsort Berlins mit 1.000 Plätzen auf. Im Zweiten Weltkrieg verwandelte sich das Filmtheater in ein Lazarett, dort wurden verletzte Faschisten und Wehrmachtsoldaten verarztet, in der DDR avancierte das Colosseum zum Premierenkino der Hauptstadt und damit ganz Ostdeutschlands.

In der letzten Zeit ging es dem Colosseum nicht gut, es wurde von einer amerikanischen Kinokette in Besitz genommen, die selbst Tochter einer chinesischen Kommerzgruppe war – mit einem Wort: Die hässliche Schlange des menschenfeindlichen Turbokapitalismus hat unser altes Kino geschluckt. Die neuen Betreiber verscheuchten die letzten Kunden mit unsäglichen Preisen, sie wollten für eine kleine Portion Nachos mit Käsesoße 8 Euro haben. Wer kann sich das leisten? Nun hat Corona dem Kino den letzten Todesstoß verpasst.

Meine Kinder und ich, wir waren schon lange nicht mehr in dem Kino, die Filme kann man sich inzwischen alle zu Hause ansehen, und die Nachos machen wir selbst. Trotzdem haben wir um das alte Kino getrauert, schöne Erinnerungen kamen hoch. Meine Kinder, inzwischen längst erwachsen, haben in diesem Haus ihre ersten Filme auf großer Leinwand gesehen. Meine Tochter Nicole war bei der Premiere vom „Kleinen Eisbär“ nach 30 Minuten tränenüberströmt rausgelaufen, der lustige Zeichentrickfilm erwies sich als krasser Horror mit Schwerpunkt Tierquälerei. Der kleine Eisbär fiel permanent vom Nordpol ins Wasser und das bei eisigen Temperaturen, er schwebte in Lebensgefahr und hatte eigentlich keine Chance. Nur mit Glück konnte er dem Tod entkommen. Danach ist meine Tochter jahrelang nicht ins Kino gegangen, weil sie Angst hatte, den kleinen Eisbären zu treffen und wieder mit seinem traurigen Schicksaal konfrontiert zu werden.

Ihr jüngerer Bruder Sebastian hat ein Jahr später im Colosseum zusammen mit seiner Kindergartengruppe die „Brüder Tiger“ erwischt, da ging es noch krasser zu als bei dem Eisbären am Nordpol. Die Eltern der beiden Tiger-Brüder wurden auf bestialische Weise umgebracht, die kleinen Babys missbraucht und zu Ringkämpfen gezwungen. Das ist sicher nichts Neues, dass beinahe alle sogenannten Kinderfilme aus psychologischer Sicht eine Folter für empathiegeleitete junge Menschen darstellen. Die niedlichen Figuren in diesen Filmen müssen stets Not leiden, es gibt sicher eine massenpädagogische Begründung, warum das so ist, die habe ich aber nie verstanden. Mein Sohn wollte diese Tiger eigentlich gar nicht sehen, er war stattdessen an „Herr der Ringe. Teil I“ interessiert. „Herr der Ringe. Teil I“ war aber erst ab 16 Jahren zugänglich. Ich habe heftig mit den Filmkartenverkäufern diskutiert und versucht, sie zu überzeugen, dass mein Sohn eigentlich längst reif für den Märchenfilm sei, dass er auch sehr bald sechzehn Jahre alt sein werde und gar nicht so jung sei wie er aussehe.

Sie haben mir nicht geglaubt, die Kartenverkäufer, aus gutem Grund, Sebastian war damals 5 Jahre alt. Und im Colosseum haben sie immer sehr genau aufgepasst, dass die Kinder in die Kinderfilme nur zum Heulen gehen. „Herr der Ringe. Teil II“ war später plötzlich ab 12 Jahre erlaubt, obwohl dort Zwerge und Trolle nicht weniger heftig gekämpft haben. Mit der Altersbeschränkung „ab 12“ hätten wir vielleicht doch eine Chance gehabt, immerhin war Sebastian zu diesem Zeitpunkt bereits 7 Jahre alt, aber da hatte er bereits im Internet den Teil gesehen und wollte nicht mehr ins Kino.

Auch mein erster Film in Deutschland und Europa habe ich im Lichtspieltheater Colosseum vor 30 Jahren gesehen. Ich kam im Sommer 1990 aus Moskau nach Berlin, meine erste Wohnung in Prenzlauer Berg war nicht einmal 300 Meter vom Colosseum entfernt. Mein Freund Andrej und ich wollten gerne ins Kino gehen, am besten in einen ersten, richtig guten Film, in dem viel gekämpft und geschossen wird. Im Colosseum lief „Pretty Woman“, Woche für Woche, mehrere Monate lang. Wir sind eines Tages hingegangen, mehr aus Verzweiflung als aus Interesse. Der Film lief auf Deutsch, unsere Sprachkenntnisse waren nicht ideal, wir haben nicht wirklich verstanden, worum es ging. Mein Freund Andrej entwickelte eine Theorie, die auch erklären sollte, warum dieser Film damals so lange im Colosseum lief.

In den Augen meines Freundes sollte „Pretty Woman“ eine Metapher für die deutsche Wiedervereinigung sein, ein reicher Mann (der Westen) lernt eine arme, aber recht nette Frau mit niedriger sozialer Verantwortung (die DDR) kennen und versucht, sie in seinem Sinn umzuerziehen. Am Ende sind sie zusammen glücklich. Wir haben über diese Metapher damals gestritten und warteten auf den nächsten Film. Im späten Herbst 1990 verschwand „Pretty Woman“ aus dem Colosseum und es kam „The Doors“.

Ein großer Kopf des Schauspielers Val Kilmer, der Jim Morrison täuschend ähnlich sah, verfolgte mich mit seinem Blick, kaum dass ich aus dem Haus trat. Ich hatte mich gerade an der Humboldt-Universität für das Studienfach „Germanistik“ angemeldet, ich lernte Sprache, ich hatte einen anstrengenden Job bei der Altkleidersammelstelle und musste täglich sehr früh aus dem Haus, um zur Altkleidersammelstelle nach Moabit zu fahren. Jeden Morgen um 6:30 Uhr stand ich schlecht gelaunt und unausgeschlafen auf dem Bahnhof der U-Bahn-Station Schönhauser Allee, direkt gegenüber an der Hausfassade des Colosseums hing ein übergroßes Plakat mit Morrisons Kopf, der mir mit seinem abwertenden, schmaläugigen Blick Löcher in die Jacke bohrte. Als wollte er sagen: „Was machst du bloß Junge, alles falsch, dein Studium wird nichts bringen, deine Arbeit ist pure Ausbeutung, schmeiße alles hin, lebe schnell, hab Spaß, Sex, Drugs und Rock ‘n‘ roll und sterbe früh.“

Ich war frisch aus einem sozialistischen Land ausgereist, in meiner Heimat bestand das Leben vieler nur aus Alkoholismus und Drogenexzessen, ich wollte aber ein anderes, ein neues, ordentliches Leben haben, in Freiheit. „Leck mich am Arsch, Jim, leck mich am Arsch“, dachte ich und stieg in die U-Bahn. ■

Wladimir Kaminer

Wladimir Kaminer

Privat ein Russe, beruflich ein deutscher Schriftsteller, ist er hoffentlich bald wieder die meiste Zeit unterwegs mit Lesungen und Vorträgen. Er lebt seit 1990 in Prenzlauer Berg.

www.wladimirkaminer.de